The paper (url) includes Associate Professor Miyahara, Senior Researcher Tomioka, JAMSTEC/Kochi Core (Visiting Professor at Hiroshima University), and Professor Yabuta as co-authors.

この論文(url)には宮原准教授、富岡JAMSTEC・高知コア上席研究員(広島大学客員教授)、薮田教授らが共著者として含まれています。

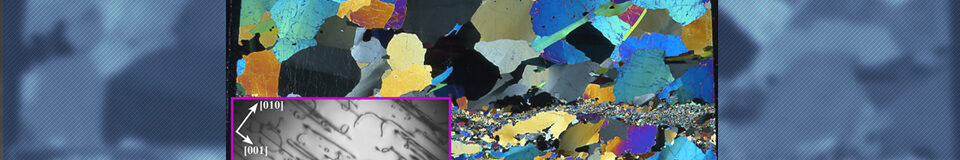

In this study, the petrologic and mineralogical characteristics and alteration processes of nakhlites NWA 6148 and NWA 10153 were investigated, and both were found to be composed primarily of pyroxene, olivine, and mesostasis; NWA 6148 corresponds to a lava unit crystallized about 1.3 billion years ago, while the location of NWA 10153 is unknown, but it records two alteration environments: a reducing, neutral to alkaline environment and an oxidizing, acidic environment. It is suggested that these rapid changes in alteration environments may have been caused by impact events (Published paper url).

この研究では、ナクライトNWA 6148とNWA 10153の岩石学的・鉱物学的特徴および変質過程が研究され、両方が輝石、カンラン石、メソスタシスを主成分とすることが確認された。NWA 6148は約13億年前に結晶化した溶岩ユニットに対応し、NWA 10153の位置は不明であるが、還元的で中性からアルカリ性の環境と酸化的で酸性の環境という2種類の変質環境を記録している。このような変質環境の急激な変化は衝突イベントによって引き起こされた可能性が示唆される(公開論文url)。

探査機はやぶさ2によって地球に持ち帰られた小惑星リュウグウの試料のうち、砂の粒子分析班が砂サイズ(直径約100 µm以下)の物質分析を行い、わずか0.7 mgという微量試料を用いながら試行錯誤の末に成果を挙げたプロセスを紹介している(公開論文url)。

Titanium dioxide nanoparticles negatively impact marine ecosystems and public health, and although Ammonia veneta possesses a detoxification mechanism to uptake and expel titanium dioxide nanoparticles, this function breaks down at concentrations exceeding 5 ppm, leading to inhibited growth. Given that current coastal environments exhibit titanium dioxide nanoparticle accumulation far exceeding the detoxification capacity, it is crucial to investigate the toxic mechanisms to prevent further disruption of marine ecosystems (Published paper url).

酸化チタンナノ粒子は海洋生態系と公衆衛生に悪影響を及ぼし、Ammonia venetaは酸化チタンナノ粒子を細胞内に取り込んで排出する解毒メカニズムを持つものの、5 ppm以上の濃度ではその機能が破綻し成長が阻害されることが確認されており、現在の沿岸環境では解毒許容量を大幅に超えた蓄積が観測されているため、海洋生態系の崩壊を防ぐためにもその毒性メカニズムの解明が必要である(公開論文url)。

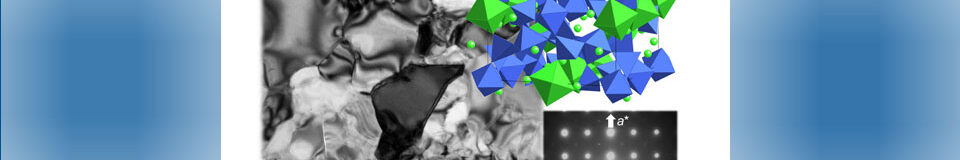

Ryugu particles contain noble gases derived from solar wind and P1 with high concentrations, and one of the newly analyzed samples shows a xenon concentration approximately 10 times higher, resembling P1 but with distinct isotopic fractionation and a lower 36Ar/132Xe ratio. This newly identified component (P7) provides insights into the fractionation processes that formed planetary components (Published paper url).

リュウグウ試料には、太陽風やP1由来の希ガスが高濃度で含まれており、新たに分析した試料の1つはキセノン濃度が約10倍で、P1に類似しつつも異なる同位体分別と低い36Ar/132Xe比を示す。この新たな成分(P7)は、惑星成分への分別過程を解明する手がかりとなる(公開論文url)。

最新情報

2025年03月21日

2025年01月23日

2025年01月22日

2024年10月31日

【HiPeR特別セミナー】 “炭酸塩堆積物の岩石化過程と表層環境” 松田博貴氏(熊本大学大学院先端科学研究部) 2024年11⽉1⽇(金)16:20〜17:50 理学部E棟2階 E210講義室

2024年10月25日

【HiPeR特別セミナー】 【第13回ホームカミングシンポジウム&第11回HiPeRシンポジウム】 2024年11⽉2⽇(土)12:30〜18:00 理学部E棟2階 E209講義室

2024年10月17日

2024年09月30日

2024年08月26日

[プレスリリース] 2024年8月6日 芳川雅子特任教授参画の論文が「Marine Geology」に掲載。海洋マントルの有機炭素検出 ―南太平洋アイツタキ島マントル捕獲岩からのアプローチ―

2024年08月26日

2024年08月09日

2024年06月08日

2024年05月12日

2024年03月28日

2024年01月17日

2024年01月12日

2024年01月12日

2023年12月02日

2023年10月25日

2023年10月22日

[イベント] 2023年11月4日(土)13:00-16:30 広島大学理学部 E 棟 209 号室(及び Zoom 併用)で第12回ホームカミングシンポジウム&第10回HiPeRシンポジウムが開催されます。

2023年07月03日

2023年05月01日

2023年03月28日

2023年03月07日

2022年10月30日

山口和貴さん(M2)が「広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム」に採択されました。

2022年10月30日

2022年11月5日(土)13:00-16:30 広島大学理学部 E 棟 209 号室(及び Zoom 併用)で第11回ホームカミングシンポジウム&第9回HiPeRシンポジウムが開催されます。

2022年10月25日

2022年10月18日

2022年08月10日

河上洋輝さん(M2)が「広島大学創発的次世代研究者育成・支援プログラム」に採択されました。

2022年07月01日

【特別セミナー】2022年7月4日(月) 16:20–17:20 講師:北島弘子氏(テキサスA&M大学)「バレア砂岩の三軸引張変形実験- 引張+剪断の混合破壊への間隙水圧の影響」

2022年04月14日

令和4年5月1日(日)早坂康隆研究員が「広島市安佐北区白木町で発見された姶良Tn火山灰層見学会」を開催 ~安佐北区役所 魅力発見プロジェクト~ 白木秋山から3万年前の大噴火が見えてきた!

2021年12月06日

2021年11月02日

2021年11月02日

2021年10月11日

2021年09月23日

2021年02月10日

2020年12月02日

【プレスリリース】井上徹教授、野田昌道さん(D2)参画の論文が「Geophysical Research Letters」に掲載。含水鉱物(Al-phase D)よって地球深部へ水が輸送する可能性

2020年11月24日

2021年度JSPS二国間交流事業(日露)(代表者:井上徹教授)が採択される。

2020年11月05日

【特別セミナーが開催されました】2020年11月11日(水) 講師:福士 圭介氏(金沢大学環日本海域環境研究センター)

2020年10月17日

【特別セミナーが開催されました】2020年10月16日(金)講師:坂口 有人氏(山口大学大学院創成科学研究科)

2020年10月07日

2020年09月15日

2020年07月13日

2020年07月07日

2020年07月03日

【プレスリリース】井上徹教授、柿澤翔助教参画の論文が「Scientific Reports」に掲載。二酸化ケイ素が地球表層の窒素を地球超深部へ運ぶ~「暗い太陽のパラドックス」を解決に導く可能性~

2020年01月14日

【特別セミナーが開催されました】2020年1月10日(金)講師:Tom Mitchell氏(University College London)

2019年11月05日

2019年11月2日(土)早坂康隆准教授が学長表彰されました!授与式写真はこちら⇒ 【1】 【2】

2019年06月04日

日本地球惑星科学連合/JpGU2019年大会で拠点のブース(ブースナンバー:A50)を出展しました

ブースの様子はこちら⇒ 【1】 【2】 【3】

2019年04月12日

2019年01月30日

2019年01月25日

2018年11月30日

2018年11月20日

2018年10月16日

2018年10月11日

【特別セミナーが開催されました】2018年10月22日(月) 講師:芦 寿 一 郎氏(東京大学大気海洋研究所)

2018年09月14日

2018年08月21日

2018年08月04日

2018年07月31日

2018年07月27日

2018年06月05日

2018年04月13日

2018年03月06日

2018年01月30日

2017年11月17日

2017年11月13日

2017年10月28日